Open Access beim Glasfaser-Ausbau

Arten, Unterschiede, Vorteile & Hintergründe

Der Ausbau eines bundesweiten Glasfaser-Netzes steht seit Jahren ganz oben auf der Liste dringender Modernisierungen im Land. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland schon seit Jahren hinterher, obgleich sich langsam eine Besserung abzeichnet. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei nicht nur, dass gebuddelt und verlegt wird, was das Zeug hält. Auch sogenannte Open-Access Modelle bringen uns dem Ziel einer 100% Glasfaser-Quote bedeutend schneller näher. Wir zeigen, was Open Access genau ist, welche Vorteile, Typen und Herausforderungen es gibt.

1. Was versteht man unter Open Access (OA)?

Der Begriff steht wortwörtliche einfach nur für „offener Zugang“. Gemeint ist damit der Zugang zu bestehenden Fiber-Netzen eines Netzproviders für andere Anbieter. Bekanntlich steht der Glasfaser-Netzausbau in Deutschland noch ziemlich am Anfang. Bundesweit zeichnen sich dabei mehrere überregionale und regionale Internetanbieter für den FTTH-Ausbau verantwortlich. Würde jetzt jeder dieser Unternehmen zu 100% nur seine eigene Infrastruktur aufbauen und anderen die Mitnutzung untersagen, wäre das sehr ineffizient.

Zeigen wir an einem Beispiel des fiktiven Ortes „Kuckucksdorf“, was gemeint ist. In Kuckucksdorf wollen alle Haushalte endlich schnelles Internet über FTTH. Zuerst baut hier die Deutsche Telekom, verlegt alle nötigen Fiberkabel und bindet die Häuser einzeln an. Später will aber auch O2 Interessenten im Dorf eigene Glasfaser-Tarife offerieren. Ohne den Zugang zu den bestehenden Kabeln der Telekom, müsste O2 aber alles genauso nochmal ausbauen und eigene Kabel verlegen. Daher auch nochmal jedes Haus einzeln bis zum Keller anbinden! Das wäre natürlich wahnsinnig ineffizient, unnötig teuer und kontraproduktiv für den Ausbaufortschritt.

Bei Open Access schließen Internetprovider untereinander Nutzungskooperationen. Anbieter A kann in einer bestimmten Region die Leitungen/Netze von B nutzen und an einem anderen Ort vice versa. So werden unnötige Doppelinvestitionen vermieden.

Fazit: Dank dem Open Access Modell, können Verbraucher weiter zwischen verschiedenen Internet-Anbietern und Tarifen wählen, auch wenn es vor Ort nur ein Netz gibt. Ähnlich war bzw. ist das beim alten DSL-Netz, was überwiegend der Deutschen Telekom gehört. Andere Provider, wie 1&1, mieten regional einfach nur die Leitung von der Telekom und vertrieben dann eigene DSL-Tarife.

1.1 Gegenkonzept zu Open Access: Exklusive Nutzung

Neben dem offenen Ansatz, ist natürlich auch eine exklusive Nutzung denkbar, wo der Netzbetreiber auf die alleinige Verwendung besteht und keine Mitbewerber zulässt. Die „Deutsche Glasfaser“ hatte z.B. lange Zeit ihre eigenen FTTH-Netze exklusiv betrieben und nur hauseigene Kunden versorgt. Erst ab ca. 2021 öffnete das Unternehmen sein Netz für OA. Den Anfang machte damals eine OA-Kooperation mit M-net [1]. Auf der ANGA COM 2023 hob man dann die Vorteile "für Kooperation statt Konkurrenz" hervor [2].

Ähnlich agierten viele kleinere Lokalanbieter und Stadtwerke, wie z.B. Wilhelm.tel. Teilweise ist das sogar verständlich. Die Unternehmen haben mit immensem finanziellen Aufwand über jahrzehnte moderne Netze geschaffen und sollen diese plötzlich mit anderen, auch Mitbewerbern, teilen. Wie wir aber noch sehen werden, bietet der OA-Ansatz dennoch Vorteile für alle! Mittlerweile gibt es daher kaum noch Anbieter, die sich bei Open Access quer stellen. Seit ca. 2018 ist Open-Access für die Provider sogar Pflicht, wenn Fördermittel abgerufen werden.

In Regionen, wo beim VDSL-Ausbau das Vectoring- bzw. Supervectoring zum Einsatz kam, hatte die Deutsche Telekom lange Zeit alleinigen Zugang. Drittanbieter konnten sich, technisch bedingt, nicht oder nur mit eigenen Investitionen aufschalten. Das Vorgehen war aber stark umstritten und rief sowohl Politik als auch Bundesnetzagentur auf den Plan (siehe Google: „VDSL: Streit ums Netz“).

Telekom Verteilerkasten für DSL und VDSL am Strassenrand

2. Worin liegt die Bedeutung von OA für den Glasfaserausbau?

Langfristig wären exklusive Netznutzungen für den Verbraucher deutlich von Nachteil! In dem Fall würde in jeder Region maßgeblich nur ein Anbieter den Markt als Monopolist dominieren, was in der Praxis immer zu deutlich höheren Preisen führt und man außerdem keine Wahlfreiheit genießt. Gewinner sind in erster Linie also Sie als Kunde!

3. Open Access Typen, Unterschiede sowie Vor- und Nachteile

Tatsächlich handelt es sich nur um einen Überbegriff für eine Vielzahl möglicher Varianten bzw. Ansätze. In der Praxis spielen aktuell 7(!) verschiedene Modelle eine Rolle. Diese spielen sich generell auf den Netzebenen NE1-NE3 ab. Im Folgenden wollen wir diese ganz kurz vorstellen und jeweils die wichtigsten Kriterien aufzeigen. Je weiter wir nach unten kommen, desto geringer fällt der Gestaltungsspielraum bzw. Einfluss auf den Netzbetrieb für das zugreifende Unternehmen aus …

- 1) Fiber/Dark Fiber Open Access

Internetanbieter erhalten bei diesem Modell vom Netzprovider Zugang zu nicht aktivierten Glasfasern in Leerrohren und können diese mit eigener Technik selbst betreiben. Der Vorteil: Das Unternehmen muss vor Ort keine neuen Leitungen verlegen und hat dennoch die technische Kontrolle.

- 2) Duct

Hier können mehrere Anbieter eigene Glasfaserkabel durch gemeinsam genutzte Leerrohre verlegen. In diesem Szenario werden also nur die Leerohre geteilt, nicht die Fasern. Das ist im Zweifel natürlich aufwendiger, bietet aber gleichzeitig das höchste Maß an Kontrolle für jeden der Teilnehmer.

- 3) Flexibility Point OA

Bei diesem Modell können sich mehrere Internetdienstleister oder Netzbetreiber an einem technischen Knotenpunkt im Glasfasernetz connecten. Also wie eine Art „Verteilerkasten“ für physische Glasfaserleitungen zu den Kundenhaushalten (Layer 1).

Am Flexibility Point können Drittanbieter dann hauseigene Technik anschließen und erhalten so physischen Zugang zu den letzten Metern der Glasfaserverbindung zum Endkunden. Anzutreffen sind solche Zugänge vor allem in Neubaugebieten und modernen Mehrfamilienhäusern, wo bereits eine offene Netzinfrastruktur vorgesehen ist.

Besonders populär bei Anbietern wie „Unsere Grüne Glasfaser", der Deutschen GigaNetz oder Fiber-to-the-Building Projekten.

- 4) Wavelenght Open Access

Bei diesem Verfahren teilen sich mehrere Anbieter eine einzelnes Glasfaserkabel. Technisch wird das Ganze über die WDM-Technik realisiert. Beim Wavelength Division Multiplexing (WDM) sendet dann jeder Anbieter auf einer eigenen Wellenlänge über nur ein Kabel. Das ist sehr effizient, da so schon vorhandene Systeme besser ausgelastet werden können. Jeder Anbieter verfügt zudem über eine eigene, klar abgegrenzte Datenverbindung mit mehr Kontrolle wie bei einem Layer-2-Zugang. Aber: Ist ein Kabel gestört, sind alle Wellenlängen (und somit Anbieter) sowie deren Kunden betroffen.

- 5) OA Layer2/Ethernet/Bitstream ⭐

Hier greifen Anbieter nur auf einen vorkonfigurierten Datenpfad (Bitstream) zu. Dabei können sie ihren eigenen Kunden Datendienste wie Internetzugänge anbieten, ganz ohne eigene Technik im Zugangsnetz. Technisch erfolgt das durch Zugang zur aktiven Netz-Infrastruktur auf Layer 2 (OSI-Referenzmodell).

Beispiel: Die Deutsche Telekom stellt den Glasfaserausbau bis zum Endkunden bereit. Ein anderer Anbieter, wie O2, will aber diesen Kunden ebenfalls versorgen können. Dafür wird O2 auf Layer 2 an einem Übergabepunkt „eingespeist“, so dass der Datenverkehr virtuell dem Anbieter O2 zugeordnet wird. O2 verwaltet dann die Kundendaten/Dienste, IP-Adressen, hat aber keinen Zugang zur Netztechnik vor Ort. Man könnte vereinfacht sagen, O2 mietet eine virtuelle Leitung im Netz des Betreibers (hier im Beispiel die Telekom).

Das Verfahren ist ideal für Unternehmen, die in Regionen expandieren wollen, in der sie keine eigenen Netze betreiben. Die Netzprovider selbst können auf der anderen Seite so ihre Auslastung und Einnahmen optimieren.

- 6) Open Access Packet Layer

Hier wird es etwas komplizierter. Das Modell liegt technisch sozusagen zwischen Layer 2 (Ethernet) und Layer 3 (IP/MPLS). Beim OA auf Paketebene bekommt jeder Anbieter Zugang zum Netz an einer Stelle, wo die Daten bereits in kleine Pakete aufgeteilt wurden – fertig zur Übertragung also. Das Netz und die gesamte nötige Technik stammen also vom Netzprovider. Packet Layer eignet sich für sehr kleine/neue Anbieter die schnell Kunden erreichen wollen. Allerdings ist der Gestaltungsspielraum dann auch minimal. Vor diesem Hintergrund wird es schwierig, sich von anderen Marktteilnehmern abzuheben und ist zu 100% auf die Technik des Netzbetreibers angewiesen.

- 7) Layer 3 IP/MPLS ⭐

Ähnlich wie Packet Layer OA, nur noch höher auf der Netzebene. Der Unterschied ist gering, aber wichtig. Der Zugang findet auf der IP-Schicht statt, erlaubt daher für den White-Label-Anbieter (in der Regel Discountermarken) noch weniger Gestaltungseinfluss und keine Kontrolle über Netztechnik bzw. Routing, Switching oder Qualität (QoS).

Zum Einsatz kommt das Modell vor allem bei Resell-Anschlüssen. Prinzipiell könnten Sie so auch ein Unternehmen gründen und so Internet-Tarife anbieten, vollkommen ohne eigenes Netz, Hardware oder sonstiges. Sie nennen sich zum Beispiel „TipTop Internet“ und kaufen dann von der Telekom Resell-Anschlüsse bzw. den IP-Zugang. Über die eigene Webseite bieten Sie dann „TipTop Glasfaser 1000“ für 80 € im Monat. Auf diese Weise vertreiben vieke Discounter und Billigmarken ihre Angebote.

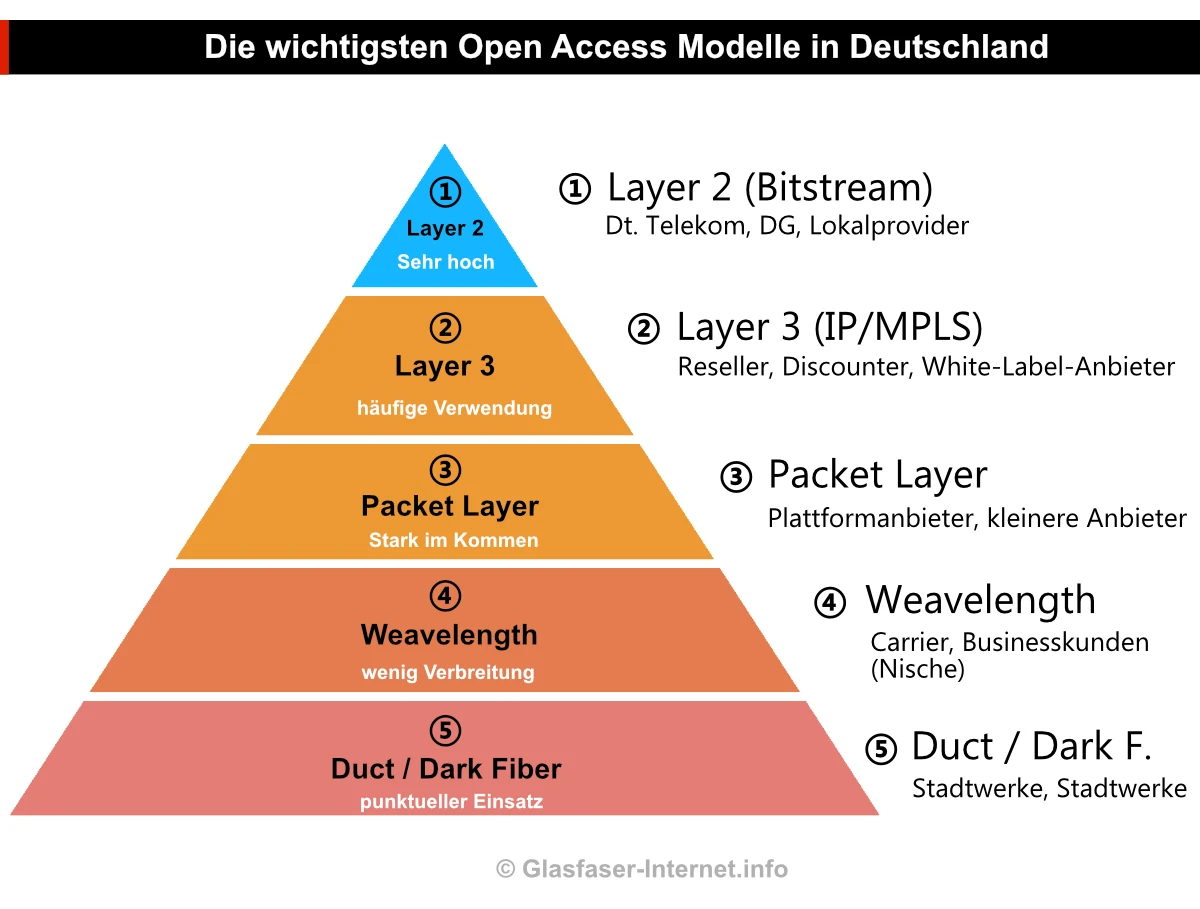

4. Die wichtigsten Modelle in Deutschland

Nachdem wir nun alle Möglichkeiten kennen, stellt sich die Frage, welche sind in Deutschland von größter Bedeutung beim Glasfaser-Ausbau? An Stelle 1 ist tatsächlich weiterhin „Layer 2 Bitstream“, gefolgt von „Layer 3 IP/MPLS“ für Reseller. Auch Kombinationen werden genutzt und sogar Packet Layer wird immer beliebter. Die anderen spielen eher eine Nischenrolle für Spezialprojekte (Firmenkunden etc.).

Layer 2 – Bitstream Access (Ethernet-Basis):

| Vergleich | Beschreibung |

|---|---|

| Zugangspunkt | Übergabe auf Ethernet-Basis, z.B. im Backbone oder Aggregationspunkt |

| Wer nutzt es? | z.B. Dt. Telekom, Deutsche Glasfaser, inexio, envia TEL, NetCologne |

| typische Partner | O2, 1&1, easybell, Discounter |

| Beispiel | O2 nutzt das Glasfasernetz der Telekom, bietet aber eigene Tarife |

| Verwendung | hierzulande das am häufigsten genutzte Modell in der Praxis |

Layer 3 – IP/MPLS (Reseller-Modelle):

| Vergleich | Beschreibung |

|---|---|

| Zugangspunkt | IP-Ebene über Plattformen des Netzbetreibers |

| Wer nutzt es? | Reseller-Marken wie z. B. Pyur Partner, eazy, Smartmobil |

| Typische Partner | „eazy“ vermarktet einfache Internetanschlüsse über Vodafone-Netz |

| Beispiel | ✓ Kein technisches Know-how nötig |

| Verwendung | vor allem im Tiefpreis-Segment vorherrschend |

Layer-2-Bitstream kennen viele sicher noch aus der (V)DSL-Ära. Für DSL-Haushalte ist das Modell bis heute noch verbreitet. Die Deutsche Telekom wurde ab 2016 verbindlich verpflichtet, anderen Anbietern Layer-2-Zugänge zum VDSL-Netz bereitzustellen. [3]

Erstaunlicher Weise spielt Layer-2 heute auch beim Glasfaser-Netz (bis FTTH) noch eine entscheidende Rolle. Drittanbieter lassen sich an den gewünschten Netzbetreiber über Ethernet-basierte Layer-2-Schnittstellen anbinden (zentrale Übergabepunkte, OLTs etc.).

Der bundesweit größte Glasfasernetzbetreiber, die Deutsche Telekom, offeriert seit 2021 Layer-2-Bitstream-Zugänge für FTTH. Die Regulation übernimmt die Bundesnetzagentur. Kleinere Provider, wie Deutsche GigaNetz, Wilhelm.tel oder "Unsere Grüne Glasfaser" (UGG) setzen freiwillig Layer-2-Zugänge um.

Internetmarken ohne eigenes Netz, wie easybell, nutzen solche Layer-2-Zugänge für die Vermarktung eigener Tarife. Auch O2 oder 1&1 z.B., da diese zwar selbst schon über ein kleines Glasfasernetz in einigen Regionen verfügen, aber noch längst nicht bundesweit. Dazu später mehr!

5. Beispiele für Open-Access Kooperationen in Deutschland

Mittlerweile gibt es bundesweit eine Vielzahl von Allianzen beim Glasfaserausbau. Alle zu nennen, wäre an dieser Stelle kaum möglich. In Deutschland operieren an die 200 regionale und überregionale FTTH-Anbieter. Dennoch wollen wir einige der wichtigsten Allianzen kurz aufzeigen.

Mitte 2024 bildeten DNS:NET, Eurofiber Netz, Infrafibre Germany und Deutsche GigaNetz die sogenannte „Open Access Allianz“. Erklärtes Ziel ist dabei: Den Infrastrukturausbau beschleunigen und die Versorgung der Verbraucher verbessern. Partnerschaften werden durch eine vereinheitlichte Vertragsbasis für Layer-2 vereinfacht und somit die Zusammenarbeit gefördert. Auch einheitliche Basisprodukte und Leistungsbeschreibungen sollen helfen.

Von größter Bedeutung ist zudem die Kooperation aus dem Jahr 2024 von der Telefónica (O2) mit der Deutschen Telekom [4]. Seither können Interessenten auch bei O2 günstige Glasfaser-Tarife bestellen. Aktuell (Ende 2025) erreicht alleine die Telekom gut 11.7Mio. Haushalte. Hinzu kommt noch das O2-eigene Netz, welches jedoch noch ganz am Anfang steht. Das Unternehmen fährt also zweigleisig, auch dank dem Glasfaser-Joint-Ventures (für den Ausbau) mit UGG.

Kooperation O2 mit Telekom | Quelle: Telefónica

Vodafone kooperiert sogar bereits seit 2020 mit der Telekom und erhält Layer-2 bzw. Layer-3 Zugänge zu den Fiberleitungen. 2023 kam noch ein Wholesale Vertrag mit der Deutschen Glasfaser hinzu. Zudem arbeitet der Konzern aber ebenfalls an einem eigenen Glasfasernetz, besonders in ländlichen Regionen. Mehr dazu hier.

6. Regulatorische Rahmen beim offenen Ausbau

Unternehmen haben von Natur aus natürlich das Bestreben, eine Leistung exklusiv anzubieten. Denn so lassen sich höhere Preise und Gewinne erzielen. Zudem muss man sich nicht mit lästiger Konkurrenz herumschlagen. Allerdings wirkt dies nachteilig für Verbraucher (höhere Preise, keine Auswahl) und den Wettbewerb (Markteintrittsbarrieren).

Daher sind Staat und Gesetzgeber bemüht, monopolistische Strukturen zu verhindern und mit bestimmten Maßnahmen den Wettbewerb zu fördern. So wurde 2021 für den Breitbandmarkt das Telekommunikationsgesetz um zusätzliche, rechtliche Grundlagen erweitert bzw. verbessert. Durch §155 TKG etwa, können Netzbetreiber mit starker Marktmacht (wie Deutsche Telekom) zum Layer 1/2 Zugang verpflichtet werden. §129 regelt den diskriminierungsfreien Zugang bei Förderprojekten. Wird der Glasfaserausbau öffentlich gefördert, ist Open Access für die begünstigten Unternehmen also verpflichtend. Die Förderbedingungen werden übrigens durch das BMDV und der Gigabit-Strategie des Bundes definiert.

§78 stellt sicher, dass Drittanbieter bei Bedarf Zugang zu passiver Infrastruktur wie Leerrohren erhalten können.

Auch der Bundesnetzagentur obliegt eine Überwachungs- und Regulierungsaufgabe. Sie prüft Zugangspflichten und kann Bußgelder verhängen, Preise prüfen oder bei Streitigkeiten schlichten.

6.1 Aber: Open Access noch nicht verpflichtend

Auch wenn sich mittlerweile der Wind in der Branche stark gedreht hat und die meisten Unternehmen heute auf Kooperation statt Abschottung setzen: Eine allgemeingültige, gesetzliche Verpflichtung, Wettbewerber in die eigenen Netze zu lassen, gibt es bisher nicht. Der schon genannte §155 zielt nur auf Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung, was hierzulande wahrscheinlich höchstens auf die Dt. Telekom und Vodafone mit seinem Kabel-Netz zutrifft.

Auch die Bundesnetzagentur analysiert den Markt und entscheidet nicht pauschal. Gerade kleinere Glasfaser-Unternehmen, die keine Förderungen in Anspruch nehmen, können also nicht direkt für Open Access verpflichtet werden ...

7. Herausforderungen und Chancen für Open-Access FTTH

Es gibt in der Praxis leider gleich eine ganze Reihe von Hürden, die es für alle Beteiligten zu überbrücken gilt. Zunächst wären da natürlich technische Herausforderungen. Glasfasersysteme sind komplex und basieren von Betreiber zu Betreiber und Region zu Region nicht selten auf unterschiedlichen Architekturen. Zum Beispiel GPON, XG-PON oder P2P (Point2Point). Zudem fehlen einheitliche Plattformen und Schnittstellen für VLAN-Management, Layer-2 und so weiter. Das macht es gerade für kleine Internetanbieter schwierig und teuer, sich für jede regionale Netzumgebung anzupassen.

Nicht alle Marktteilnehmer erkennen die Vorteile, welche eine Öffnung mit sich bringt. Daher schotten sich weiterhin einige ab oder scheuen den Aufwand (siehe vorheriger Punkt) für Open-Access. Gerade sehr kleine Lokalprovider stehen hier natürlich vor großen Herausforderungen. Auf der anderen Seite kann man dies teilweise auch verstehen, da der Aufbau moderner Glasfasernetze enorme Summen verschlingt. Durch die Öffnung kann es natürlich auch Trittbrettfahrer geben, die dann ohne eigenwirtschaftliche Investitionen nur die Infrastruktur nutzen wollen. Für beteiligte Unternehmen ist auch nicht selten die wirtschaftliche Einigung schwierig (Entgelte).

Auf der Habenseite steht, wie schon erwähnt, ein schnellerer, effizienterer Glasfaserausbau. Regionen müssen so nicht doppelt oder dreifach erschlossen werden. Mehr Anbieter und Wettbewerb stärkt zudem die Verbraucherposition, was langfristig zu günstigen Preisen und mehr Angeboten führt. Aber auch Netzbetreiber selbst profitieren im hohen Maße von Open Access – etwa durch Zugang von üppigen Förderungen (Bund, EU), mehr Umsatz und höherer Netzauslastung. Dadurch können teure Investitionen auch schneller wieder reingeholt werden (Return of Investment).

| Herausforderung ⚠️ | Chance ✅ | |

|---|---|---|

| Technik | komplexe Netze, fehlende Standards | gemeinsame Plattformen, Interoperabilität durch Standardisierung |

| Wirtschaftlichkeit | geringe Margen, Entgeltfragen oft ungeklärt | höhere Gewinne durch Mehrfachvermarktung |

| Regulierung | langsame Verfahren, ungleiche Pflichten/Rechte | konsequente Förderbindung + EU-Druck für Öffnung der Netze |

| Wettbewerb | Exklusivverträge, lokale Monopole drohen | mehr Anbieter, auf weniger redundante Infrastruktur |

| Gesellschaftliche Aspekte |

Auswahl begrenzt bei Exklusivnutzung | mehr Wettbewerb, bessere Preise, Versorgung auch in ländlichen Räumen |

auch interessant:

» Wo und von wem wird das ausgebaut?» Was ist Glasfaser-Internet?

» Kommt bald die DSL-Abschaltung?

» Glasfaser besser für die Klimabilanz?

Quellen:

Wikipedia, diverse Glasfaseranbieter +

[1] Pressemeldung Deutsche Glasfaser

[2] weitere Meldung DGlasfaser

[3] Bundesnetzagentur PDF

[4] O2 Pressemeldung